الإسلاميون بين الدعوة والسلطة - سليمان تقي الدين

لا يفاجئنا الإسلاميون في عدم وضوح رؤيتهم لكثير من القضايا السياسية الهامة. هناك مروحة واسعة من الآراء والمواقف والممارسات التي تؤكد الطابع التجريبي في السياسة المعاصرة.

لا يملك الإسلاميون نظرية واحدة للدولة ولعلاقة الدين بالسياسة والاقتصاد والهوية (الإسلام والعروبة) والعلاقة مع الغرب، وليست لديهم استراتيجية معلنة واضحة في المسألة الديموقراطية وقضية فلسطين والوحدة العربية أو الإسلامية والعدالة الاجتماعية. باختصار لا يملك الإسلاميون العرب نموذجاً فكرياً وسياسياً واحداً.

لدى الإسلاميين اجتهادات مختلفة في ميدان العمل السياسي عند الانتقال من «الدعوة» إلى المشاركة في صياغة الدساتير والأنظمة والقوانين والتحالفات وفي نظرتهم للحريات العامة والفردية. كل حركة سياسية تقدمت بآرائها الفقهية في ضوء موازين القوى والتجارب الخاصة وثقافة المجتمع.

لكن ذلك لا يلغي أن جمهرة الإسلاميين تدفع باتجاه ممارسة التضييق على حرية الفكر والضمير والتعبير، وأن قطاعات واسعة منها تمارس العصبية الدينية والسياسية ولا تقبل الآخر وثقافته.

الإسلاميون جاؤوا إلى السلطة في ركاب موجة تغيير سياسي تغتذي من أزمات متراكمة، سياسية اجتماعية ثقافية، ومن مناخ إقليمي ودولي ساهم وساعد وسهّل إضفاء الشرعية على صعودهم السريع إشغالاً لفراغ يحدثه تهاوي الأنظمة الاستبدادية. يحمل الإسلاميون إرث المجتمع العربي المتديّن، لكنهم لا يشكّلون «صحوة دينية روحانية» بمقدار ما يشكّلون انبعاثاً لهوية ثقافية طائفية. فليس هناك من ملمح تجديدي في الفكر الإسلامي يشكّل «نهضة» أو مشروع تحديث وتوحيد. فحيث ما صعد الإسلاميون أثاروا عاصفة من الاختلافات التقليدية والطقوسية والمذهبية أكثر مما أوجدوا حواراً يسعى إلى بلورة هوية ثقافية تقدمية جامعة.

في خلفية المشهد الإسلاموي صدام مع الليبرالية والقومية واليسارية، مع بعض الاستثناءات والتمايزات. بين الإسلاميين والغرب علاقة تضاد ثقافي وتماهٍ سياسي، وهذا عكس التجربة القومية. يقبل الإسلاميون العالم السياسي والاقتصادي بآلياته وقواعده وأحكامه ويرفضونه في منطق الهوية الثقافية. هم بهذا المعنى تجسيد لفكرة صراع الحضارات والثقافات كما طرحها الغرب المعاصر بدلاً من صراع المصالح الاجتماعية التي تجسدت وتتجسد في بيئات قومية أو بين شمال وجنوب وتقدم وتأخر وإمبريالية وتبعية واستقلال فعلي وعولمة.

منذ صعود الإسلام الشيعي في إيران أخذ المسار بُعداً عصبوياً أعطى شرعية للإسلام السني ليستنهض دوره السياسي ويجدده في مواجهة إرث المرحلة القومية العربية. تحوّل الإسلام السياسي في مصر والجزائر وفلسطين واليمن والسودان وليبيا والمغرب والكويت وسوريا ولبنان إلى ما يشبه «هوية وطنية طائفية».

ينتشر الإسلاميون في بيئات اجتماعية مختلفة. كانوا جزءاً من عصب السلطة الاقتصادية في مصر وفي سوريا منذ الستينيات. ناهضوا التدابير التعاضدية (التأميم وغيره) وقاوموا النخبة الجديدة التي أفادت من السلطة السياسية (الاحتكار ـ الامتيازات ـ الحد من الحريات الاقتصادية).

مع تصفية القطاع العام أو التحول عنه في مصر والجزائر وسوريا آلت الكثير من الثروات إلى كبار الضباط والموظفين والقادة السياسيين وحاشية الحكم والأقرباء والأصهار والأنصار. في وجه من وجوه الصراع أجنحة من الطبقة الوسطى. أما في أوساط المهن الحرة والحرفيين وصغار الكسبة فالإسلام السياسي يعبّر عن شعور بالإقصاء والتهميش وعدم تكافؤ الفرص. وفي أوساط الفقراء هو ثقافة الاحتجاج على غياب العدالة الاجتماعية وعلى الثراء والاستغلال والفساد المرتبط في الخيال الشعبي بثقافة الحداثة الاستهلاكية الغربية المستوردة. وتشكّل الاستهانة بالكرامة الوطنية عنصراً مضافاً لنظرة العداء للخارج القومي والديني والطائفي.

لكن بين الإسلام الشعبوي والإسلام النخبوي القيادي والحزبي دائماً هناك حيز من المسافة كما في كل تجربة. تستثمر النخبة رأس المال الشعوري والخيالي في التحريك والتأطير نحو شعارات وأهداف وقيم، وتمارس المناورة والمفاوضة والمساومة على توازنات القوى والمصالح. ليس من تجربة حتى الآن كانت خالية من ظاهرات الفساد والانحراف واستغلال السلطة. حين يتحوّل المشروع السياسي إلى سلطة و«نموذج دولة» يتصرف انطلاقاً من شبكة علاقاته الاجتماعية. الإسلاميون أصلاً لا يريدون تغيير قواعد الدولة بل النظام، وليس في منظورهم الفكري مسألة قومية أو كيانية سياسية إلا الجماعة و«الأمة» التي يجمعها رباط الدين لا رباط التشكيل الاجتماعي أو التعاقد الوطني. عقد الإسلام السياسي هو عقد ديني لا عقد وضعي. لذا هم يرفضون المرجعية الوضعية حيث السيادة لخيارات الناس ويصادرونها باسم المرجعية الدينية.

لا يفاجئنا الإسلاميون حين يكون الغرب بالنسبة لهم استكباراً في أحسن الأحوال وتحدياً لثقافتهم وليس لعيشهم. الغرب غرب والشرق شرق في عوالم منفصلة. ما هو خارج ديار الإسلام ليس إلا الغريب الذي «نعاهده» أي نعقد صلحاً معه أو نعد له رباط الخيل. هكذا هي النظرة إلى الصراع العربي الإسرائيلي وإلى اتفاقية كامب ديفيد أو وادي عربة وأوسلو ومكاتب الاتصال التجارية وحوار الأديان. لا يقاومون الحاكم الفاسد والجائر بل هم «يصلحون المجتمع» يعظونه ويردعونه عن المفاسد والمعاصي.

بهذا السلوك يقطفون السلطة حين تنهار ولا يواجهون النظام السياسي القائم في الخليج مثلاً كنظام إسلامي فاسد. الثورة على الظلم تحتاج إلى فتوى أو إلى «مسوّغ شرعي ديني» له أحكامه الخاصة. ومن بين عناصر هذه الأحكام أن يكون «آخر» وأن يبدأ بالعدوان أو يفض معاهدة.

لا يملك الإسلام السياسي مشروعاً لنهوض العالم العربي، ولا العالم الإسلامي. العالم الإسلامي هو اليوم في نظرهم ليس مجموعة دول وقوميات بل له بُعد ديني مذهبي أو فقهي. إيران ليست فارس بل هي كيان شيعي وتركيا ليست قومية سلجوقية بل هي كيان سني. الكيان بهويته المذهبية والسياسية لا بعنصره ولا بمصالحه «الدولتية الوضعية».

الرأسمال الأكبر للإسلام السياسي فرضية خلاص العالم من طريق الدين. الدين بما هو وعد ورجاء وبما هو سلوك يوفر راحة العقل والنفس. صعد الإسلام السياسي نتيجة أزمة وجودية احتاجت فيها الناس إلى «مخلص». فكرة المخلص قد تكون زعامة وقيادة فردية يضع الناس آمالهم عندها أو جماعة. الجماعة التي تعد بخلاص العالم عن طريق الالتزام الأخلاقي أو الإيديولوجي هي شكل من الاستبداد الجمعي الذي يسكّن الألم ولا يعالجه. نحن في عالم استيقظت فيه الهويات الفئوية في تعبير ديني أو عرقي أو ثقافي لكنه ليس عالماً دينياً روحانياً. هذه تداعيات العولمة المعاصرة وبعض تجلياتها.

في العولمة يجري استبدال الهويات. العروبة أو الأمة التي ما زالت تسعى إلى بناء دولتها الحرة قد تصير أمماً أثنية، وفلسطين تصبح خط تماس ديني مع دولة اليهود نحاورها ونعاهدها أو نحاربها ولكن لا مسألة حق شعب وإنسان وكيان مستقل لمجتمع مستقل بعناصره ومصالحه.

لا جدال في شرعية الإسلاميين اليوم لأنهم خرجوا من لا شرعية الأوضاع السابقة السائدة ونالوا تأييد جمهرة واسعة من حقها أن تكون شريكة بلونها وثقافتها وطموحاتها. يأتي الإسلاميون بمكتسب الثورة «الديموقراطية» وقد يأتون بمكتسب القوة.

ما هو مهم الآن هل يتكيّفون مع قيم العصر وحاجات المجتمع إلى وسائل التقدم الاجتماعي والإنساني أم ينقلبون على شرعيتهم التي جاءت من خيار الناس!؟ مع الثورات العربية، مع مشاريع الإصلاح المتعددة ثمة حاجة لفتح ملف الإصلاح الديني

ولكن الثورة قد تصبح بحد ذاتها مرعبة ونهايتها مأساوية إن كانت منطلقاتها في الأساس عشوائية وغير مدعومة بركائز فكرية وثقافية ثابتة.

وهنا تكمن المعضلة الشائكة بين أن يكون التغيير وليدة الثورة، أو أن تكون الثورة نتيجة التغيير.

هل نصنع الثورة أم ندع الثورة تصنعنا؟

إن الثورة بحد ذاتها كمفهوم شامل أشبه بالعاصفة الهوجاء، تتخطى بدرجات مبدأ الإصلاح وعمليات التجميل التي قد تطال بعض المواد الدستورية والقانونية، لتعيث تهديماً بكل ما هو قائم وتكون بالتالي جسر عبور بين ماض مرفوض ومستقبل منشود. فهل يصلح البناء إن كانت عقلية المهندس رجعية ومعدات البناء صدئة ومهترئة؟

فمن المعلوم أن المضهدين، والمظلومين والجياع هم وقود الثورات، انما نار الثورة قد يلتهمهم إن كان خرير البطون الجائعة هو من يقود الثورة، فيما تتراجع مكانة المثقفين والمفكرين إلى الخطوط الخلفية فيصبح ما قاله الكاتب الألماني جورج بوشنر أن " من يقومون بثورة إلى منتصفها فقط، انما يحفرون قبورهم بأيديهم"، حقيقة حتمية.

فالعقل وحده القادر على إيصال الثورة إلى بر الأمان.

الثورة الفرنسية على سبيل المثال ولدت من رحم ثورة فكرية، فلسفية وعلمية أشعلت فتيلها كتابات "فلاسفة التنوير" التي بذرت بذور التغيير في نفوس المواطنين أولاً قبل أن تطال شظاياها قلاع الإستبداد.

فعلى مر عقود تكونت حالة ثورية في اوروبا ما لبست أن امتدت مفاعيلها قرقعة الزيت مع إنتشار المطابع، ما ساهم بتشكيل رأي عام إستفاد من إنتشار الصالونات الفكرية كال Procope حيث تتم المناقشات المعمقة حول أخر الإبداعات المسرحية والشعرية والسياسية بين فولتير وديدرو ومارمونتل....أو من خلال الأكاديميات ( Academie francaise 1634, Académie des inscriptions et belles-lettres, 1663 ; Académie royale des sciences, 1666 ; Académie royale d'architecture, 1671), l'Académie royale de chirurgie (1731) et la Société royale de médecine (1776), والمكتبات العامة.

يستفاد مما تقدم أن مبادئ ومرتكزات الثورة الفرنسية كانت قد نضجت نظرياً في نفوس وعقل الشعب والمجتمع قبل أن تصبح موضع تطبيق فعلي.

أما ما شهده العالم العربي ولا يزال من ثورات على الأنظمة، وعلى العكس من الثورة الفرنسية ، يمكن وضعه في خانة التغيير الناتج عن الثورة اليتيمة فكرياً. فبدل أن يتحكم الثوار العرب بثوراتهم تحكمت بهم الثورة بكل ما فيها من فوضى وعشوائيات وتقلبات.

وما أشد دلالة عن السطحية التي تخبطت بها هذه الثورات سوى شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " فيما غاب عن بالهم التساؤل والتفكير عن شكل النظام المقبل الذي يريدون...فانتصرت في الكثير من المواضع الثورة المضادة التي قطف ثمارها بقايا النظام بشقيه المدني والعسكري والانتهازيون كالإخوان المسلمين الذين حصدوا دون جهد يذكر ما زرعه المنتفضون من قوى شبابية ليبرالية ويسارية كما في تونس ومصر....

دون أن نغفل عن ذكر الأرقام المخيفة حول أعداد الأميين في العالم العربي. فوفق دراسة اعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الأليسكو) بداية العام ٢٠١١ فإن أعداد الأميين في العالم العربي قد وصلت إلى ما بين ٦٠ و-٧٠ مليون أمي وأمية. أما تقديرات معهد اليونسكو للأمية بين الكبار لمجموعة مختارة من الدول العربية لعام ٢٠٠٠ فقد اشارت إلى أن معدل الأمية في مصر بين الكبار بلغ نسبة ٤٠% وفي تونس نسبة ٢٩٪ .

فمع هكذا واقع وهكذا أرقام مؤلمة يصبح من المشروع التساؤل إن كانت هاتان الدولتان العربيتان مثلاً قادرتان على إنتاج مجتمع مدني قادر وفعلي؟ وهل فعلاً أن صعود الإسلاميين ونجاحهم الكاسح مستغرب إلى هذه الدرجة وهم المستفيد الأول من إستبداد الأنظمة ومنع التعددية الحزبية مما أتاح لهم التغلغل في عمق المجتمع الذي بعد أن أغلق في وجهه أبواب العمل السياسي الحر لم يبقى له سوى الدين كملجأ؟

ففيما كان فلاسفة التنوير في اوروبا وفي مقدمتهم مونتسكيو يفيضون على الشعوب المقموعة بمفاهيم الحرية ودولة القانون والفصل بين السلطات والفصل بين الدين والدولة لم تجد الشعوب العربية أمامها سوى الفكر الديني الجاهز.

في النهاية، اثبتت لنا الثورات العربية أن الفيسبوك واليو تيوب على أهميتهم قد يشعلون ثورة ولكن لن يساهموا في انتصارها أبداً. فما زال شباب ميدان التحرير في مصر يتلهون بالفيسبوك ويتداعون إلى المظاهرات فيما سواهم تربع على الحكم.كم نحن بحاجة لفلاسفة تنوير.

رضا كميل صوايا - مجاز في العلوم السياسية من جامعة القديس يوسف.

NGO activists working in Egypt

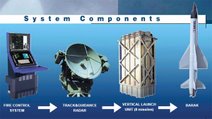

NGO activists working in Egypt Field Marshal Tantawi seeks to resume military aid to Egypt

Field Marshal Tantawi seeks to resume military aid to Egypt